삼화사 | 철조노사나불좌상 (鐵造盧舍那佛坐像) "보물 제1292호"

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일22-07-25 18:20 조회3,992회 댓글0건본문

(사진제공 : 문화재청)

동해 삼화사 철조노사나불좌상 (東海 三和寺 鐵造盧舍那佛坐像)

Iron Seated Rocana Buddha of Samhwasa Temple, Donghae

| 분 류 | 유물 / 불교조각 / 금속조 / 불상 |

|---|---|

| 수량/면적 | 1구 |

| 지정(등록)일 | 1998.12.18 |

| 소 재 지 | 강원 동해시 무릉로 584, 삼화사 (삼화동) |

| 시 대 | 나말여초(9∼10세기) |

| 소유자(소유단체) | 삼화사 |

| 관리자(관리단체) | 삼화사 |

강원도 동해시 삼화사에 있는 통일신라 말에서 고려 초에 제작된 철조노사나불좌상.

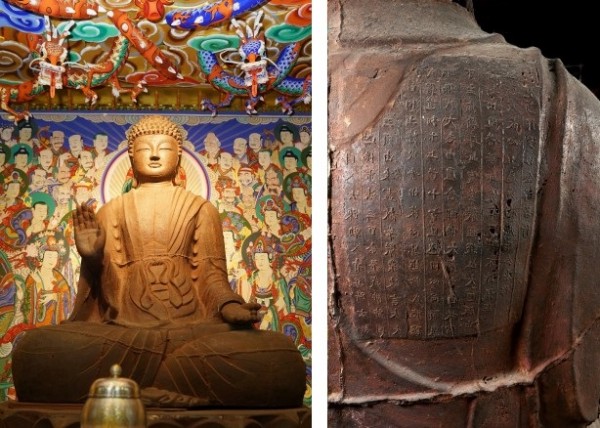

1998년 보물로 지정되었다. 강원도 동해시 삼화사 적광전(寂光殿)에 봉안된 철조노사나불좌상은 1996년 정밀조사 과정에서 불상 뒷면에 좌우가 뒤집혀 주조된 명문이 발견되었다. 도드라지게 새겨진 명문은 1행에 17자씩 세로 10행에 걸쳐 남아 있는데 140자 정도가 판독이 가능하며 화엄종과 관련된 사찰에서 결언스님이 중심이 되어 지역민들의 시주로 노사나불을 조성하였음을 밝히고 있다. 1990년 5월 강원도 문화재자료로 지정되었고, 1998년 12월 18일 보물로 승격되었다.

삼화사 철조노사나불좌상은 파손이 심해 머리와 상반신만 남아있었던 철불로 1997년 복원 불사가 진행되어 현재는 대좌까지 갖춘 모습이다. 이 불상은 부드러운 얼굴과 단정한 이목구비, 양어깨를 감싼 통견식 대의의 도식적인 옷주름과 V자형 옷깃 그리고 훤히 드러나는 가슴과 속옷인 승각기를 묶은 리본형 띠매듭 등이 특징이다. 소라형 나발이 촘촘히 표현된 머리에는 낮은 육계를 표현하였는데 머리와 육계의 경계가 불분명하고 별도로 계주를 감입했던 구멍이 확인된다. 살이 오른 둥그스름한 얼굴은 이마가 좁고 두꺼운 눈두덩이와 좌우로 긴 눈, 짧은 인중, 도톰한 입술 등이 표현되어 부드럽고 자비로운 인상이다. 통견식 대의에 목깃이 V자형을 이루면서 드러낸 가슴과 옷주름은 층단식으로 도식적으로 흘러내렸으며, 겨드랑이 아래로 역U자형을 이루며 같은 간격으로 주름이 잡혀 있어 매우 독특하다. 등간격의 층단식 옷주름의 표현은 장흠 보림사 철조비로자나불좌상(858년)이나 철원 도피안사 철조비로자나불좌상(865년) 등과 유사하다. 승각기를 묶은 띠매듭은 나비형의 짧고 긴 두 가닥으로 표현되었는데 이 역시 봉화 축서사 석조비로자나불좌상(867년)과 비슷하다. 철불은 외형을 분할하여 주조하는 방식으로 제작되는데 삼화사 철불도 목의 삼도 아래, 가슴, 배, 좌우 팔 측면에 외형분할선이 확인된다.

이 불상은 훼손이 매우 심한 부분인 머리와 상반신을 시멘트로 접착시켜 봉안되었던 상으로 1997년 원 모습을 찾고자 복원 불사가 이루어졌다. 얼굴과 신체표현이 통일신라 말∼고려 초 양식을 보여 9세기대 시기가 명확한 865년 철원 도피안사 철조비로자나불좌상을 모델링하여 하반신과 대좌를 복원하였고, 손모습은 위치상 시무외·여원인으로 추정되어 오른손은 가슴 위로 왼손은 무릎 위에 두고 손바닥을 보이는 현재의 모습으로 복원되었다.

동해 삼화사 철조노사나불좌상은 훼손은 심한 편이지만 둥글고 부드러운 얼굴의 우수한 조형감과 등 부분에 있는 명문을 통해 제작 주관자와 불상의 존명이 노사나불로 밝혀졌다. 명문 기입 방식은 10세기 이후까지 내려오는 이두의 사용과 한자를 국어 어순에 맞추어 배열하는 문장으로 국어사 연구에 매우 중요한 자료적 가치가 있다.

명문은 1행에 17자씩, 세로 10행에 걸쳐 남아있고 140자 정도가 판독이 가능했다. 명문의 내용에 따르면 삼화사 철불은 당시 신라 국왕의 승인 아래 결언(決言) 대덕이 주도하고 승려 승거(乘炬)와 청묵(聽黙), 사방에서 모인 단월(후원자, 시주자)에 의해 석가 말법 300여 년에 조성된 것이다. 불상 조성의 목적은 노사나불상의 대원력(大願力)에 힘입어 미륵불이 미래에 이곳(삼화사)에 하생(下生)하여 중생들을 교화할 때, 화엄경을 강설하기를 바라서였는데, 즉 철조노사나불좌상이 조성된 말법 시기(9세기 중엽)가 끝나고 도솔천(兜率天)에 계시던 미륵보살이 여덟 번째 부처님로 인간 세상에 내려와 깨달음을 이루어 미륵불이 되어 삼화사에서 중생들을 위하여 화엄경을 설법해 주기를 기대한 것이다. 비록 신라 국왕의 승인을 받았다고는 하나 명문에 국왕을 위해 불상을 조성한다는 내용은 없어서 왕실 발원이 아니라 지방민들의 독자적인 불사(佛事)로 확인되고 있다.

이 명문들은 이두의 사용과 한자를 국어 어순에 맞춰 배열한 것으로 통일신라 당시의 국어 연구에도 중요한 자료로 평가받고 있다.

동해 삼화사 철조노사나불좌상, 높이 144.4cm.

삼화사 철불은 국왕의 승인 아래 결언(決言) 대덕이 주도하고 승려 승거(乘炬)와 청묵(聽黙), 사방에서 모인 단월(후원자, 시주자)에 의해 석가 말법 300여 년에 조성된 것이다. 결언은 861년에 경문왕(景文王, 861~875 재위)의 초청으로 숭복사(崇福寺, 鵠寺)에서 원성왕(元聖王, 785~798)의 명복을 기원하기 위하여 <화엄경>을 설법하였고, 884년에는 스승 의상(義湘)과 지엄(智儼)의 은혜에 보답하기 위해 현준(賢俊)과 함께 <화엄경> 결사를 주도하였다. 결언이 경문왕 즉위(861년) 이후 신라 왕실과 밀접해졌다는 점에 주목하여 철불 조성이 860년대(헌안왕, 경문왕)에 이루어진 것으로 보기도 한다.

그러나 명문에 국왕을 위해 불상을 조성한다는 내용이 없어서 왕실 발원이 아니라 지방 세력의 독자적인 불사(佛事)라는 견해도 있다. 불상 조성의 목적은 노사나불상의 대원력(大願力)에 힘입어 미륵불이 미래에 이곳(삼화사)에 하생(下生)하여 중생들을 교화할 때, <화엄경>을 강설하기를 바라는 것이다. 즉 철조노사나불좌상이 조성된 말법 시기(9세기 중엽)가 끝나고 도솔천(兜率天)에 계시던 미륵보살이 여덟 번째 부처님로 인간 세상에 내려와 깨달음을 이루어 미륵불이 되어 삼화사에서 중생들을 위하여 <화엄경>을 설법해 줄 것을 당부하고 있다.

이는 미륵불의 하생을 기다리며 말법 시기를 대처하는 방안으로 석가모니 부처님의 참모습, 즉 법신 노사나불(비로자나불)상을 조성하고, 그 원력으로 말법 시기가 끝난 후에서도 미륵불의 <화엄경> 강설을 통하여 화엄 사상이 끊어지지 않고 계속되길 바란다는 의미를 내포하고 있다.

비록 기록만 남아 있으나 9세기 중엽에 조성된 또 다른 철불에서도 말법 시기와 미륵불 하생에 대한 인식이 확인된다. 강원도 원주 현계산(賢溪山) 안락사(安樂寺, 居頓寺)의 철조불좌상은 도헌(道憲)이 867년경에 절을 수호하고 어두운 길(冥道)에서 중생들을 인도하기 위한 목적에서 만든 것이다. 불상 조성의 후원자였던 단의장옹주(端儀長翁主, 경문왕의 동생)는 864년(경문왕 4)에 도헌을 “당래불(當來佛, 미륵불)이 하생(下生)”한 것이라고 하며 그에게 귀의하였다.

또한 충청남도 보령 성주사(聖住寺)의 철조불좌상과 관련되는 ‘성주사낭혜화상탑비(聖住寺朗慧和尙塔碑)’에 “계족산(鷄足山) 아래에서 미륵을 기다리니 장차 동쪽 계림(鷄林, 신라)에 나타나소서”라는 명문이 있어서 성주사 승려들이 지녔던 말법 시기와 미륵불 하생의 인식을 엿볼 수 있게 해 준다.

동해 삼화사 철조노사나불좌상 명문.

도피안사 철조비로자나불좌상과 삼화사 철조노사나불좌상은 석가모니 부처님의 참모습(眞佛)과 가르침이 사라진 말법 시기를 <화엄경>의 경주(經主, 경전의 주인)이자 법신불인 비로자나불(노사나불)을 통하여 극복하고자 조성된 것이다. 이러한 분위기는 강원도 금강산(金剛山) 장안사(長安寺) 철조비로자나불좌상의 석조 광배에 새겨진 승려 법필(法弼)의 발원문(862년)에서도 확인된다.

즉 당시를 상법(像法) 말기로 인식한 승려 각현(覺賢)이 혜명(慧命, 부처님의 가르침)이 끊어지지 않고 선대(先代) 법사들의 유업(遺業)을 받들고자 비로자나불상을 주성(鑄成)한다는 내용과 함께 불상 조성을 통하여 연화장세계(蓮華藏世界)에 참예(參詣)할 수 있기를 바란다는 발원이 새겨져 있다.

구체적인 내용은 첫째 법륜(法輪, 부처님의 가르침을 수레바퀴에 비유한 것)이 항상 구르는 것, 둘째 불법(佛法, 부처님의 가르침)을 믿는 사람들이 연화장세계에서 부처님(비로자나불)의 수기(受記)를 받는 것, 셋째 법신(法身)을 이루거나 법안(法眼)의 청정함을 얻는 것, 넷째 허공법계(虛空法界)에 떠도는 영혼들이 불과(佛果, 부처님가 되는 것)를 이루는 것, 다섯째 사은(四恩, 사람들이 이 세상에서 받은 네 가지 은혜)을 갚고 깨달음을 이루는 것이다.

결국 도피안사와 삼화사 철불은 암혹한 말법 시기에 석가모니 부처님의 참 모습을 대신할 수 있는 불상으로서 그때까지 빛으로만 여겼던 법신 비로자나불(毘盧遮那佛, Vairocana, 光明遍照)을 상(相, 불상)으로 표현한 것이다.

출처 : 불교신문(http://www.ibulgyo.com)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.